聞く

商業捕鯨再開(2019年)、ナガスクジラの商業捕鯨解禁(2024年)などを通して、ここ数年、日本伝統の鯨食文化を守っていこうという動きが活性化しています。「鯨肉を食べたことがない人にも鯨肉の魅力を知ってもらおう」という主旨で、鯨料理を楽しめるイベントも各地で盛んに開催されていますが、本当においしいと思えるクジラ料理に出逢ったことがある人は多くはないかもしれません。

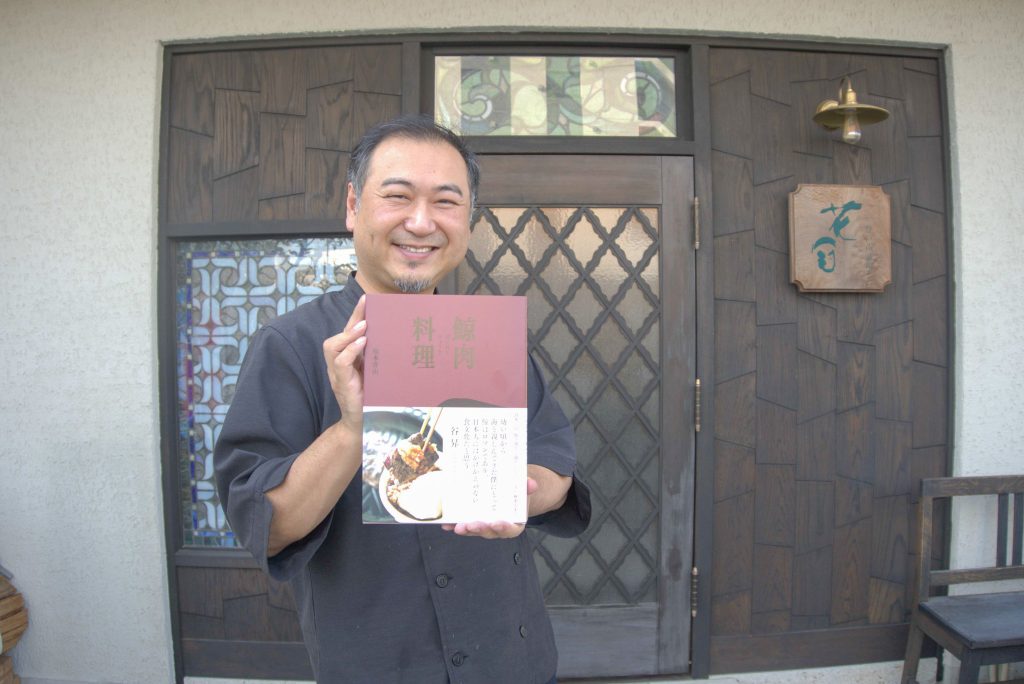

そうした状況を危惧して一念発起したのが、

神奈川県・登戸の特別食堂『花冠』の主人で、食の知的好奇心を探求するグルメカレッジも主催する、松本青山(せいざん)さん。鯨肉がいかに食品科学的に魅力的で、可能性を秘めた食材であるかを料理人たちに伝えたいと、先ごろ、『鯨肉料理』(農山漁村文化協会)を刊行されました。そこで今回、この本に込めた思いについてじっくりお話いただきました。

――松本さんは日本の伝統食文化研究の第一人者としてご活躍ですが、昔から、食への関心が高かったのでしょうか?

「子どものころからとにかく食材や食べることへの関心が高く、“ブドウってどんなふうになるんだろう?”という疑問が沸いて、小学校3年生で山梨にひとりで行ったこともあるし、中学3年生から大学3年生までは、エクレアを食べるために毎年、単身、パリにわたっていました。市内のスイーツ店を制覇した年もあれば、マルシェを巡った年もありました。今みたいにGoogle先生がいなかったので、渡仏前に大使館でいろいろ教えていただいたり、スリに目をつけられないように、紀伊国屋書店で買った英語の小説に地図を貼り付けて、旅先の公園でその日のルートを確認したりしましたね」

――その一環としてクジラとも出逢われたのでしょうか?

「クジラと出逢えたのは、大好きな祖母のおかげでした。幼少期、南房総市の和田町に祖母の別荘があって、夏になると遊びに行くのが習わしだったんです。和田町といえば言わずと知れたクジラの町ですが、当時から、防波堤にアジを釣りに行くたびに、捕獲されたクジラが波打ち際につなげられている光景を目の当たりにしていました。しかも当時は、和田町にも海女さんがたくさんいたので、おいしいヒジキの選び方だとか、浅瀬と深瀬のヒジキの違いだとか、いろんなことを教えてもらいました」

――捕獲されたクジラが解体されるところもご覧になりましたか?

「外房捕鯨の方々が解体する様子は長年見てきました。皮を剝がしたクジラを、お兄さんたちが西遊記の猪八戒のナタみたいな道具で切り出しながら、“今日はいい肉質だね”なんて話しているのを聞いていたし、解体し終わるころになると、近所のおばちゃんたちがバケツを持って捌きたてのクジラを買いにくる様子を眺めているのも楽しかったです。どこの家にもクジラ専用の冷蔵庫があるから、みんな自宅で料理するんですよね」

▶外房捕鯨についてはこちら

――幼いころからクジラに慣れ親しんでいた松本さんから見て、商業捕鯨解禁後、クジラを取り巻く環境は変わりましたか?

「関係団体もみんなに鯨肉を食べてもらいたいから、いろんなキャンペーンを展開しているんだけど、残念ながら鯨肉が余ってしまっているのが実態ですよね。その理由のひとつとして、クジラを正しく理解できていない料理人が多くて、クジラ本来の魅力が消費者に伝わっていないことがあげられると思っています。私はクジラ料理の専門家でもなければ料理研究家でもないですが、食品科学の専門家としての立ち位置で言わせてもらうと、たとえばクジラの肉質の説明にしても、ネット記事も嘘ばかり。最初は誰か一人の間違った発信だったとしても、みんな正しい知識がないから、その情報を信じて、誤った情報を鵜呑みにしたり拡散したりしてしまうんでしょうね」

――たとえばどういう誤情報があげられますか?

「たとえば、鯨肉について解説しているサイトの多くが、“筋肉をよく動かす部位には霜降りが入っている”として、脂須子(あぶらすのこ/クジラの胸びれの付け根部分)も尾の身も“霜降り”と表現していますが、この2つの部位は口にしたときの食感がまるで違います。尾の身のほうは脂肪交雑(霜降りの度合い)が高く、筋肉の膜が薄くなっているぶん、口のなかでとろける食感を楽しめますが、脂須子はとろけることはありません。なぜ、尾っぽの部分に脂肪を蓄えているかというと、大海を泳ぎ回ったり水面まで浮上したりするためのエネルギー源とするためです。一方、脂須子に脂肪組織が入り込んでいるのはなぜかというと、クジラは超音波を使って周囲の情報を得ていることが知られていますが、超音波が自分に跳ね返ってきたとき、脂肪でキャッチするためです。跳ね返ってきた超音波をキャッチすることによって、たとえば獲物との距離の確認もできるそうです。これは、最近、北海道大学が発表した研究結果です」

――部位の役割自体が違うのですね。

「だから食感も違うし、適している調理法も違う。 そこでクジラ料理の起点となるような一冊を誰かが書かないと、この状況は変わらないわと思って、農山漁村文化協会から『鯨肉料理』を出させていただくことになりました」

――どうして、クジラについての正しい知識を有している人が少ないのでしょうか?

「第一に、クジラは政治的な背景が強すぎることがあげられます。食肉を専門とする学会でも、鯨肉は研究補助の対象外になっているんですよ。それもあって、商業捕鯨禁止によって日本の食卓からクジラが消えて以降、食材としてのクジラの研究が約40年間止まったままでした。一方、食品科学の領域が学問として成熟してきたのはこの30年なので、ある意味、鯨肉について詳しい人がほとんどいなくて当然だともいえます」

――まずはこの本を通して、本当においしいクジラ料理を知ってほしいですね。

「クジラのレシピって私のなかでは100も200もありますが、それぞれのレシピによって合う鯨種が違ってくるんですよ。レシピを思いつくたびに、“定置網の混獲物がいいな”“ゴンドウくらい強烈な鯨肉がほしいな”とイメージが沸いてきます。定置網の混獲物に関しては、冬場に能登でかかったものが絶品です。遠洋でも沿岸でもなく、混獲の3~4メートルのクジラがいいんです。連絡したときに“今ならあるよ”と言われると、すぐに送ってもらうようにしています」

――ご紹介されているレシピのなかでも特にお気に入りはありますか?

「焼肉ですね。我が家では、ひいおじいちゃんの代から続いているレシピです。おいしそうなクジラがあるときは、必ず焼肉にします。粉山椒をたっぷりかけて、ジンギスカン鍋で焼くのがポイントです。ちゃちゃっと焼いて、大根おろしと醤油で食べると本当においしいです。脂須子が手に入ったら、さっと焼いて、ネギとおかかと醤油、粉山椒をこれでもかというくらいつけていただくのが最高です」

――書籍は料理人向けとのことですが、最後に、一般消費者や、クジラを売る側にも伝えたいことはありますか?

「低カロリーで鉄分やタンパク質も豊富だから、特に女性には食べてほしいなと思います。売る側のみなさんに伝えたいこととしては、あくまでも私の意見ですが、バレニンを摂取できることをアピールするのは危険だと感じています。パソコンもスマホも普及して、家に帰ってからも残業できる今の時代に、“もっともっとがんばれるよ”とはっぱをかける必要があるのでしょうか? 日本は、先進国で一番睡眠時間が少ないといわれているし、子どもたちだって大人と同じように、精神的疲労が溜まっているはずです。そうした状況に目を向けずに、“長距離の回遊が可能なクジラにあやかろう”と謳い続けるより先に、食材の価値をしっかり伝えていってもらいたいです」

――貴重なお話をありがとうございました。

松本さんの熱い思いが詰まった『鯨肉料理』は、料理人がターゲットということもあり、一般の方にはハードルが高そうに感じる一冊かもしれませんが、鯨肉に最適な調理法や味付け、日本食文化としての鯨肉料理を学ぶことができる一冊となっています。

全国の多くの図書館で所蔵されているとのことなので、ぜひクジラに関する知識を深めてみてくださいね。

『鯨肉料理』についてはこちら

■松本青山さん

松本青山(まつもとせいざん)

食の知的好奇心を追求する「花冠」グループ主人。

日本の伝統食文化研究の第一人者として幅広く活動。

国際的な功績: 世界料理本アカデミー賞『グルマン世界料理本大賞(GOURMAND World Cookbook Awards)』において、以下の世界唯一の三冠を達成。

・最高位殿堂(Hall of Fame, Highest World Distinction)

・創設最高賞(Founders’ Best of the Best Award)

・創設名誉賞(Founders’ Honorary Award)