耳ヨリくじら情報

実りの秋を迎え、芸術や文化に触れたくなる季節となりました。読書の秋、食欲の秋……そして、ものづくりを堪能する「文化の秋」に、はるか昔から日本の暮らしに深く根付いてきたクジラの工芸品について、その歴史と魅力に触れてみませんか。

クジラは、古くから日本の生活と文化に深く関わってきました。食料としてだけでなく、その体の様々な部位が生活用品や美しい工芸品へと姿を変え、人々の暮らしを彩ってきました。今回は、歴史をたどりながら、クジラから生まれた工芸品の数々をご紹介します。

クジラと日本の歴史

日本でクジラが活用されてきた歴史は非常に古く、縄文時代にはすでに骨や歯が道具として使われていたとされています。江戸時代に入ると、捕鯨が盛んになり、鯨肉は貴重なタンパク源として食べられました。また、食用で使う以外の部分も無駄なく使われてきました。油はランプの燃料に、ヒゲや骨、歯は様々な工芸品の材料として重宝されていました。

多彩なクジラの工芸品

1. クジラのヒゲから生まれた工芸品

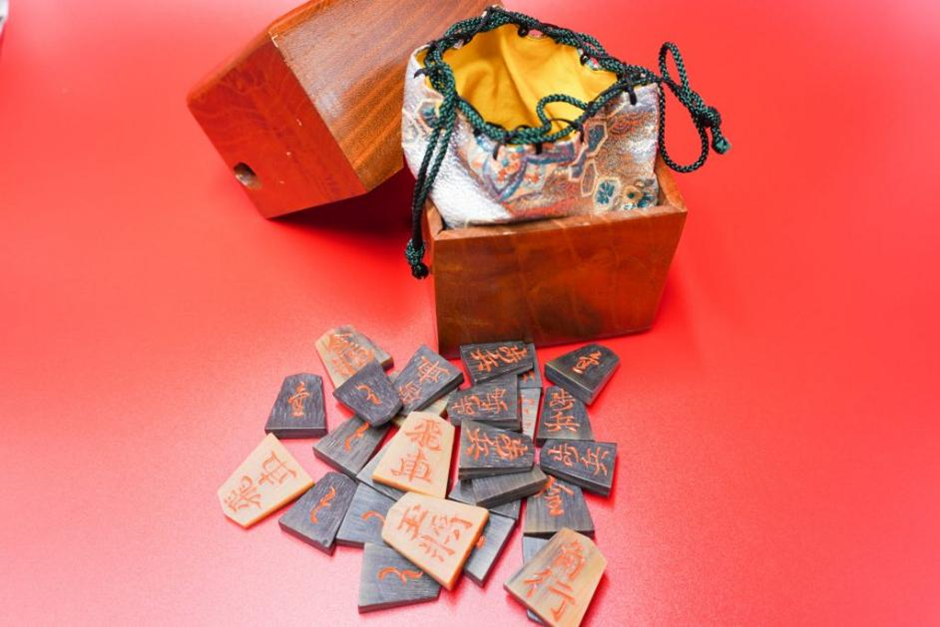

将棋の駒

ナガスクジラのヒゲを貼り合わせて作られた将棋の駒。

厚みを持たせるため、ヒゲを重ねて、張り合わせて作られています。

“鯨べっこう”の装飾品

クジラのヒゲを使った“鯨べっこう”のネックレスやブローチも、昔から装飾品として愛されてきました。ヒゲの光沢を生かしたアクセサリーで、女性たちの間で人気を博しました。

花籠(はなかご)

現在では竹で作られていることが多い花籠も、昔はクジラのヒゲで作られていました。

こちらの花籠もクジラのヒゲで作られています。なんと新聞紙の縦の高さほどあり、持ち手を含めると52㎝の大型の花籠!劣化もほとんど見られずいい味が出ていますよね。

2. クジラの歯から生まれた工芸品

クジラの歯は、象牙のように硬く、彫刻に適した素材です。熟練した職人たちの手によって、精巧で芸術的な作品が数多く生み出されました。

印籠(いんろう)

江戸時代に創られた姫印籠(ひめいんろう)です。姫印籠とは、女性用の小ぶりな印籠 のことで男性が使う印籠より小さいサイズのことを言います。こちらは鯨歯の大きさに合わせてつくられた小型の姫印籠で、親指と人差し指でひょいと掴めるサイズ。丁寧に紅葉流水図の金蒔絵(きんまきえ)が施されているのが特徴です。

櫛や簪(かんざし)

マッコウクジラの鯨歯を使用して創られた半月型の櫛(写真左)。両面には雄しい表情の龍と雲が刻まれています。ウロコの一つひとつまで丁寧に彫られていて、かなりの時間を要したことが伺えますね。

玉かんざし(写真右)はすべて鯨歯で作られた長さ12.5㎝の小型の作品。玉に金蒔絵が施されたかんざしは、ハレの日の衣装ともよく似合いそうですね。

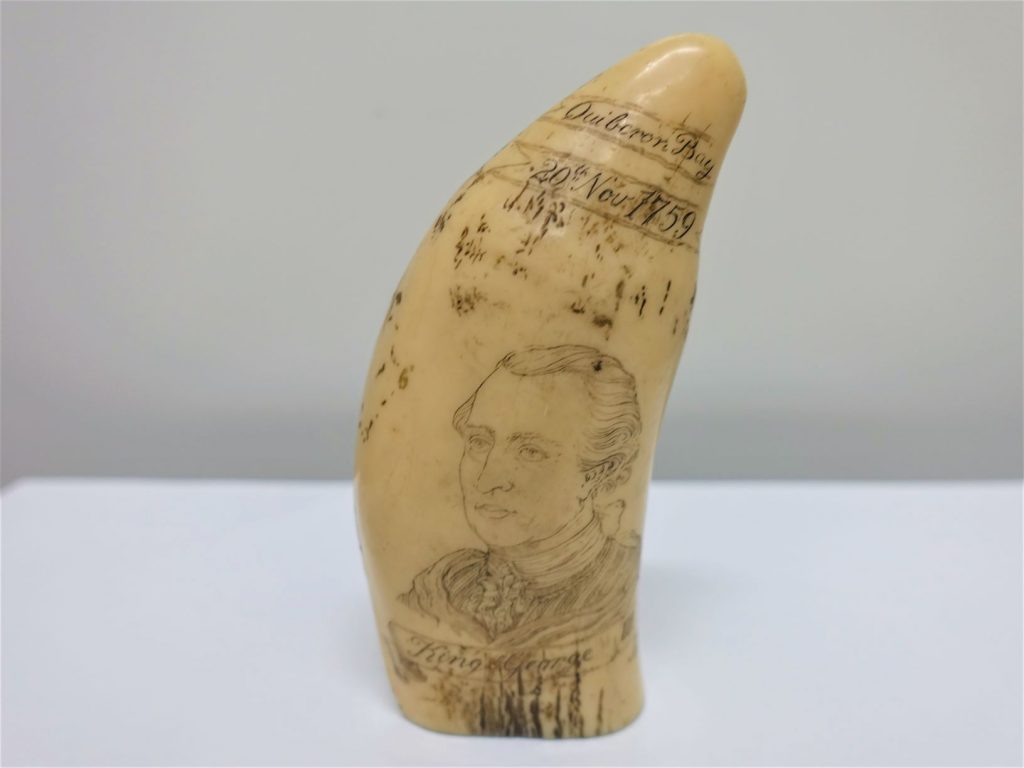

彫刻

マッコウクジラの歯を削ってつくられた彫刻も工芸品として有名。硬い鯨歯を細かく加工するには熟練の技が必要です。雲龍や昇龍など、縁起の良いモチーフを彫り込んだ芸術的な彫刻も作られました。

昔、捕鯨船の乗組員によって長い航海の間にマッコウクジラの歯などに彫刻をほどこしたものをスクリムショーと言います。

3. その他の部位から生まれた工芸品

クジラのヒゲや歯の他にも、クジラの骨や鼻骨も無駄なく利用されました。

ルアー

北海道で使われていたルアーには鼻骨が使われているものもありました。北海道のサクラマス釣りに使われる「シャクリ(写真左)」にはイワシクジラの鼻骨が使われています。シャクリはサクラマスを獲るために使われるもので、基本的には北海道のみで使われているのだそう。こちらのシャクリ棒にはイワシクジラの鼻骨が使われていますが、漁具には、イワシクジラの鼻骨とマッコウクジラの鼻骨のみが使われているのだとか。マグロ釣りに使われている「テンテン(写真右)」というルアーもサクラマスのものと同様にイワシクジラの鼻骨で作られています。

クジラの工芸品は、単なる道具や装飾品ではありません。それは、人々がクジラという生き物を尊重し、その命を無駄にすることなく、暮らしの中に感謝の気持ちをもって取り入れてきた歴史を物語っています。現代に伝わるこれらの工芸品は、当時の人々の知恵と技術、そして自然への深い敬意を今に伝える貴重な遺産なのです。

お店で工芸品を見つけた際はぜひ手に取ってみてくださいね。

▶関連記事

くじらコレクション