くじらの栄養・調理情報局

服部栄養専門学校にて 学校栄養士向け鯨料理教室『KUJIRA Recipe』が開催!

8月2日(土)、服部栄養専門学校にて、鯨料理の魅力と調理技術を学ぶ特別教室が開催されました。

今回の鯨教室の目的は、参加者にクジラを身近に感じてもらい、次世代の子どもたちへ鯨食文化を伝えられるように鯨類に関する基礎知識や伝統的な鯨肉料理の調理法を知ってもらうことです。

参加者は、未来の食文化を担う学校栄養士や栄養士を目指す学生たち。講義を通して、クジラの生態や日本とクジラの歴史、栄養について学んだあと、実際に鯨肉を使った料理に挑戦しました。

はじめに、一般財団法人日本鯨類研究所図書広報室の久場朋子さんより「クジラという生き物」「日本と鯨の関わり-捕鯨、クジラの利用」「くじらの研究所とは」の3つのテーマで講義が行われました。クジラの頭数や分類について、日本がクジラとどのように関わってきたのか、捕鯨のはじまりや2019年7月から再開された捕鯨について、鯨肉の赤肉と皮の栄養の違いや鯨の部位ごとの利用方法について、クジラの調査・研究方法についてなどの講義が行われました。配布された資料や画面に映された資料を見ながら参加者は熱心に耳を傾けていました。

特に反応が高かったのが「クジラの部位ごとの利用方法」について。

赤肉や皮といった食用部位のほか、昔はヒゲをプラスチックなどの素材の代用品として利用されてきたことやヒゲや歯の工芸品を紹介すると、「そうなんだ!」と驚く声があがりました。

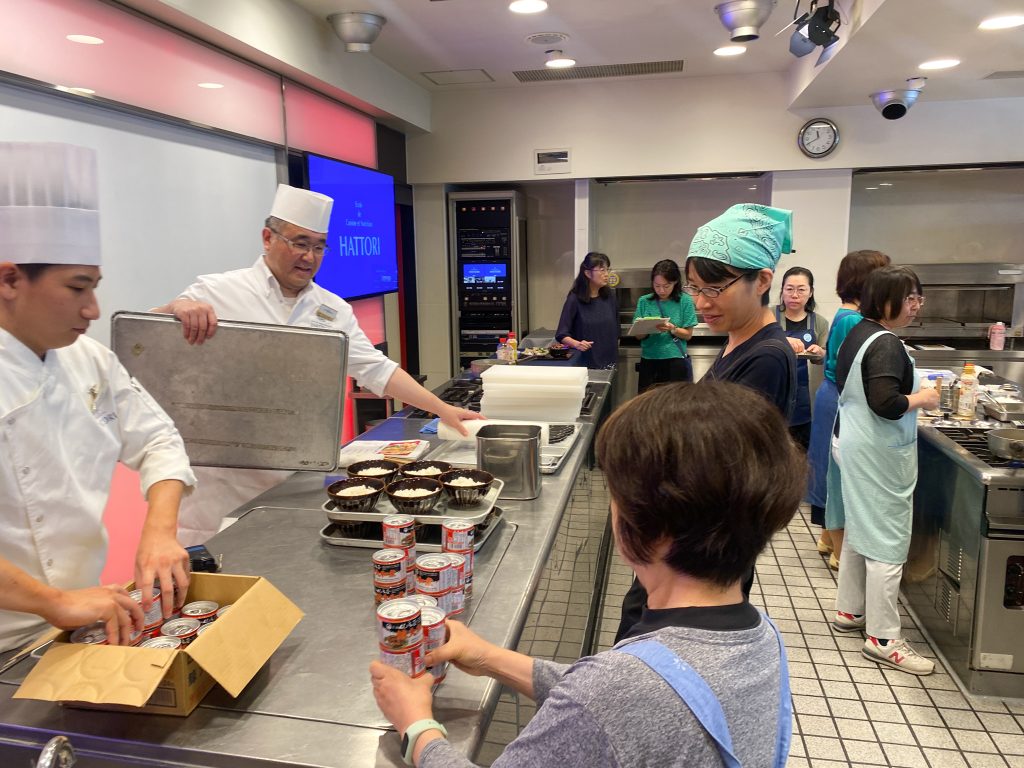

続いて、服部栄養専門学校 調理技術部 日本料理教授の一枚田清行さんよる調理デモンストレーションが行われました。

今回作るのは、学校給食にも応用できる「鯨の竜田揚げ」「鯨の卵とじ丼」「くじら汁」の3品。それぞれの調理ポイントを説明しながらデモを進めていきます。

なかでも印象的だったのは、給食でも定番の「竜田揚げ」についての解説です。

“竜田”は紅葉の名所として知られている、奈良県の竜田川に由来しており、秋口になると川辺に赤い紅葉が咲き、そこに初雪が降っている様子を表しているとのこと。(醤油で下味をつけた鯨肉=紅葉、片栗粉=初雪と表しています。)

そのため、竜田揚げは、片栗粉を初雪のようにふわふわに揚げることがポイントで、揚げたてが美味しい料理なのです。

デモンストレーションの後は、参加者が班にわかれて実習がスタート!

「鯨の卵とじ丼」は鯨の大和煮の缶詰を利用して作るということで缶詰が配られました。

参加者の中には、鯨肉を初めて扱う方や勤務先の学校で実際に提供されている方など様々でしたが、班ごとに協力しながら手際よく調理を進めました。

竜田揚げは片栗粉のふわふわ感が出すために、油の温度や揚げ具合に細心の注意を払っていました。

今回の参加者にお話しをお伺いしました。

小学校の栄養士Aさん

「年に1回鯨料理を学校で提供しているけど、いつも同じメニューだから新しいメニューを知りたくて参加しました。大和煮の缶詰を使っての料理は考えてなかったので、給食に取り入れられるよう考えてみようと思います」

中学校の栄養士Oさん

「赤肉は食べていたし、学校でも提供していたのですが、くじら汁に入っている皮は初めて食べました。汁に脂が染みてて、食感もコリコリしていてとても美味しいです!皮も活用してみようと思いました」

小学校以来に鯨料理を食べたという栄養士を目指す学生Dさん

「小学校でしか食べたことがなかったので、いろんな部位が使われていて食べられるということを初めて知りました。鯨肉自体もクセが思ったよりないので野菜炒めなど普通の料理のお肉を鯨肉に置き換えてつくってみたいです」と話していました。

今回調理したメニューも様々な学校で提供されたらいいですね!

今回の料理教室で調理した3品は下記にてレシピもご紹介しておりますので、気になった方は是非ご家庭でも挑戦してみてくださいね。

【鯨の卵とじ丼】

レシピはこちらから

【くじらの竜田揚げ】

レシピはこちらから

【くじら汁】

レシピはこちらから