聞く

日本の海洋分野におけるトップランナーを生み出し続けている『東京海洋大学』は、クジラについて探求したい学生にとっては格好の学びの場。3年次までに基礎学力を固めた後、「鯨類学研究室」に所属すれば、『日本鯨類研究所』をはじめとする外部の機関の協力も得ながら研究を進めることができるため、貴重なデータを使わせてもらえることもあれば、調査船に同乗する機会に恵まれることも。実際に所属している学生たちは、こうしたチャンスを活かしてどのような研究を進めているのでしょうか? 今回は4人の学生にお話を伺ったので、ご紹介していきます。

近藤昭仁さん(修士課程2年)

研究課題「ツチクジラの集団遺伝解析」

――クジラに興味を持ったきっかけを教えてください。

「自分は大学に入学した時点では海洋生物全般に興味はあったものの、哺乳類であるクジラにはあまり関心がなく、深海生物の研究をするつもりでした。しかし、深海生物について学ぶうちに、クジラのなかにも深海に潜水する種類がいることを知って、クジラに興味を持ち始めました。もともと深海生物に興味を持った理由は、深海という過酷な環境で暮らすために、さまざまに進化していることに魅力を感じたからなのですが、クジラは哺乳類であるため他の深海生物と比べて深海への適用の形が大きく異なります。そこにおもしろさを感じました。そもそも、私たち人間と同じ哺乳類なのに、海のなかで生活するにしたがって脚が退化したり手がヒレに進化したりしてきたのは、どんな遺伝子が作用しているからなのかも気になり、研究テーマを固めていきました」

――具体的にどんな研究をしているのですか?

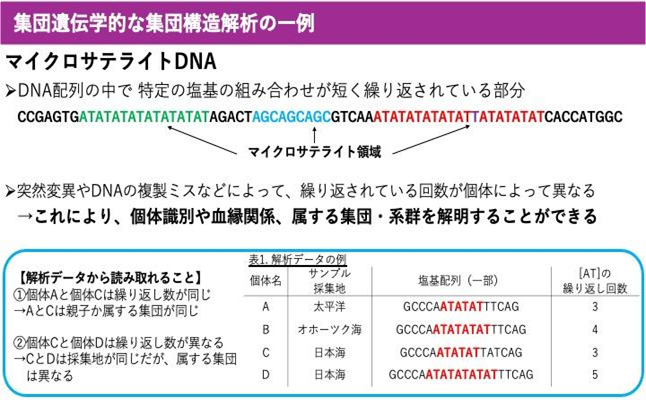

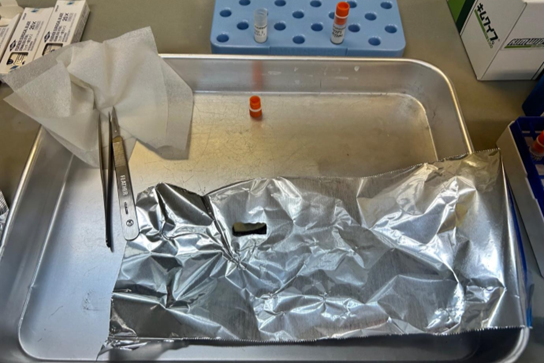

「現在は、研究室が『水産資源研究所』からの委託で行っている研究の一環で、日本近海に生息するツチクジラの集団構造を遺伝情報により解明する研究を行っています。ツチクジラも深海に潜水するクジラの一種です。具体的には、『水産資源研究所』から基地式捕鯨で得られた皮膚標本を提供していただき、そこからDNAを抽出して各個体の塩基配列(DNAに記録されている塩基の組み合わせ)や遺伝的特徴を解析する研究を進めているところです。DNAの配列は種や個体によって大小様々な違いが生じるため、これによって、鯨種や棲息海域による遺伝的な特徴、血縁関係がわかります」

――研究を通してどんな発見がありましたか?

「太平洋、日本海、オホーツク海に暮らすツチクジラのDNAを見比べた結果、この3海域は隣接しているにもかかわらず、別の集団であることを示す遺伝的な違いがあることがわかりました。つまり、一見、つながっているようにみえる海域同士であっても、なんらかの理由でツチクジラのグループが分断されている可能性が考えられるということです」

――これから研究したいことを教えてください。

「クジラは海の食物連鎖で上位に君臨し摂餌などの生活に困ることはないように見えるのに、なぜクジラの中にはわざわざ深海にまで潜水し活動域を広げた種がいるのか、その理由を解明したいです。仮説としては、深海のほうが気候や人為的な影響を受けにくく環境の変化が乏しいため、安定的なエサの供給が保証されているからではないかとも考えられていますが、証明はされていないので、これから博士課程に進んでより深く研究していきたいと考えています」

――クジラの研究の魅力を教えてください。

「鯨類はイルカが水族館で飼育されていることもあり、多くの人が接する機会も多い生物ですが、私が対象としているツチクジラに代表されるように普段は目にすることのない種もいて、意外とまだわかっていないことが多いので、研究に関して開拓の余地がありますし、知れば知るほど深みにはまっていく生物なので、私がそうだったように、現在クジラに興味がない方たちにも興味を持ってもらえたらいいなと思っています」

今後は博士課程に進んで新たな研究に着手したいと明かしてくれた近藤さん、ツチクジラが深海に潜水する理由が研究によって解明されるのが待ち遠しいです。将来のご活躍が今から楽しみでなりませんね。

第2回目はザトウクジラとナガスクジラのソング解析の研究を行う松崎愛海さんのお話をご紹介します。