聞く

鯨類の生態や進化、人と鯨類との関わりなどについて最先端の研究に挑む学生が集う、『東京海洋大学』内「鯨類学研究室」。研究テーマは一人ひとり異なり、それぞれにとてもユニークです。具体的にどのようなことを研究しているのかを在籍中の4名の学生に伺うインタビュー企画。第1回では、「ツチクジラの集団遺伝解析」を研究課題とする近藤昭仁さんのインタビューを紹介しました。

第2回目はザトウクジラとナガスクジラの鳴音解析の研究を行う松崎愛海さんの話をご紹介していきます。

松崎愛海さん(修士課程1年)

研究課題「ザトウクジラとナガスクジラの鳴音解析」

――クジラに興味を持ったきっかけを教えてください。

「母がシャチやイルカが大好きだったため、小さいころから水族館に連れていってもらうことが多く、自然と私も好きになりました。クジラについて研究したいと思ったきっかけは、高校2年生のとき、偶然SNSでザトウクジラの鳴音(ソング)が聴こえる投稿が流れてきたことです。当時、運動部の部長を務めていて、精神的にきつい時期だったのですが、流れてきたソングを聴いて心が軽くなり、自然と涙があふれてきました。その感動をきっかけにいろいろと調べたところ、ソナー(※1)や洋上風力発電所(※2)、船舶の騒音などが、クジラたちがソングで気持ちを伝えあうことを阻害しているという記事に辿り着き、自分に何かできることはないかなと考えて、進路を決定しました」

※1 ソナー・・・水中を伝わる音波を利用して、水中の物体を探知する装置

※2 洋上風力発電所・・・海上に風力発電設備を設置した施設

――これまで進めてきた研究について教えてください。

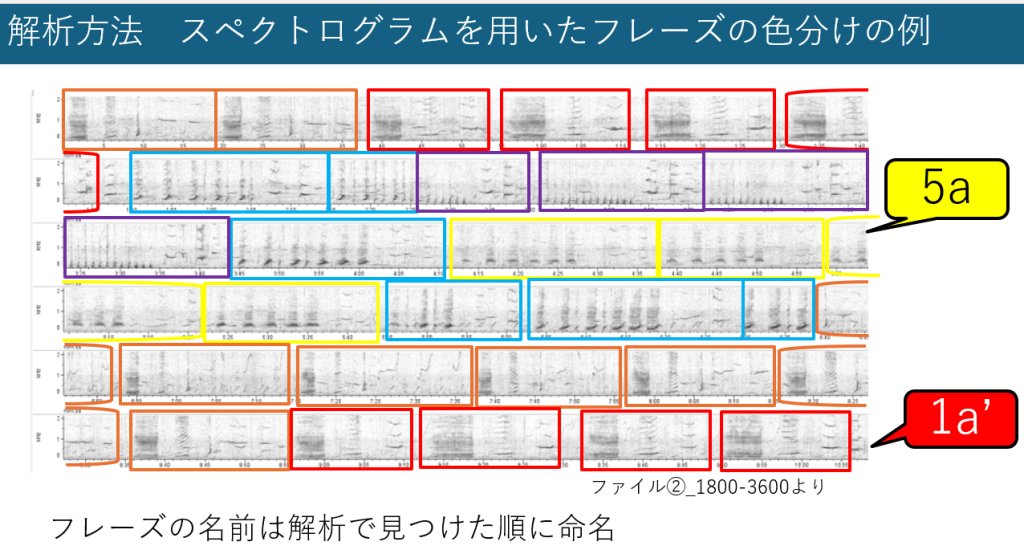

「卒業論文の研究では、八丈島周辺に来遊するザトウクジラのソング構造を解析しました。クジラが発する音の高さや長さ、倍音(※3)の発生などの記録からはじめて、どのような規則性があるのかなどを解析していく研究です。スペクトログラム(時間とともに変化する音の周波数を視覚的に表したもの)をプリントアウトしたものにカラーペンで色を付けながら、構造を解析していったのですが、初めての経験であるため3時間程度の音源の解析に1か月以上を要しました。音源データは八丈島の八重根港にハイドロフォンを固定して録音したものですが、クジラが港近くにいなくても、海の中だと音は遠くまで届くのです。現在は、 IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査(POWER)のデータを使わせていただき、ナガスクジラの鳴音の解析を進めています。今年の5月にはシアトルを訪れPOWERで実際にデータを収集しているアメリカの研究者に解析方法の指導を受けました」

※ 3 倍音(ばいおん)・・・私たちが耳にする「音」を構成する要素の一つで、特に音色(ねいろ)を決定づける重要な要素のこと

――研究を通してどんな発見がありましたか?

「ザトウクジラのソング解析は2シーズン分実施したのですが、共通しているフレーズが2つあることが認められたことから、1シーズン目に歌っていたクジラと2シーズン目に歌っていたクジラが、どこかで接点を持ったことが推測できました。ひとつの可能性ではあるのですが、ソングに“トレンド”があると考えられています」

――クジラを研究することの魅力を教えてください。

「たとえば私が研究しているソングに関してもそうですが、クジラの研究はまだまだわからないことが多く、しかも解析が難しいので、生涯研究のテーマとなり得るという点が魅力的だと思います。これから大学でクジラについて学びたいと考えている人は、東京海洋大学ももちろんおすすめですし、そのほかでもオープンキャンパスに行って気になる大学があればぜひ受験を検討してほしいです。入学後、1年生から3年生までは授業が中心なので、すぐに研究室に入って専門的な研究に着手することはできませんが、私の場合、1年次に研究室を訪問して熱意を伝えたところ、その後、研究に使うことになる音源を、私が2、3年次と勉強に励んでいる間に録音して保管しておいてくれました。私の場合に限らず、熱意は必ず伝わるので、まずは自分がどんなことに興味があり、研究していきたいのかを考えたうえで、学年を問わず先生に相談することをお勧めします」

つらい時にきいたザトウクジラのソングがきっかけで進路が決まったという松崎さん。生涯通してクジラを研究したいとお話しており、研究内容を話している時の目が輝いていました。

クジラについて少しでも知りたい!研究したいといった思いがある方は是非、松崎さんのようにその熱意を伝えてみてくださいね。

第3回目はミンククジラの骨盤痕跡形態の研究を行う山田芽以さんのお話をご紹介します。

▶関連記事

『東京海洋大学』「鯨類学研究室」所属の学生たちは、クジラについてどんなことを研究しているの? 学生たちにインタビュー①